"تحديد الأعداء آلية لا غنى عنها قبل شنّ أية حرب"

"صنع العدو: أو كيف تقتل بضمير مرتاح"/بيار كونيسا

لا ينكشف عمق العلاقة المأسسة بين الإعلام والسلطة كما ينكشف في الحرب. الولايات المتحدة هي المعلّم الكبير في هذا الكار، الكلّ يتعلّم منها، أو يطوّر وينوّع على إستراتيجيات تحالفاتها مع الإعلام وأدوات تشكيلها للرأي العام وتهيئته وآليات صناعتها لخطاب الحرب والاستعمار. فقبل عشرين عامًا تقريبًا، احتاج جورج بوش الابن إلى أن يتّكأ على البطانة الإعلامية في البيت الأبيض لكي يحشد للحرب وغزو العراق وينسج مع كتائب الصحفيين قصّة تقنع الأمريكيين بضرورتها، لهم، وللعالم "الحر"، حتى لو لزم لذلك تسخيف حقائق وفبركة أخرى، والتطبيع مع مساواة الحقيقة بالكذب، من أجل "مصلحة عليا" كما يراها صاحب السيادة، المنوط وحده بفرض الاستثناء وكسر القواعد.

خرج جورج بوش أمام الشاشات، وأعلن بأمره بدء الضربات العسكرية لإسقاط نظام صدام حسين وتقويض "قدراته على شنّ الحرب"، واستخدام أسلحة "الدمار الشامل" التي عشش وجودها في مخيلة الأمريكيين والبريطانيين، بعد حملة إعلامية مكثّفة في الصحف وقنوات التلفزة، رسخّت زورًا أنها حقيقة، وأن نقرة زر واحدة من صدام ستهلك عشرات الآلاف، كما ادّعى توني بلير بنفسه مرّة. الفرصة كانت مواتية لكلّ ذلك يومذاك، مع الفورة الكاسحة للعاطفة الوطنيّة والشعور بالتهديد والرغبة البدائية في الانتقام أو الوقاية من شرّ وشيك، إبّان هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. كانت تلك حالة شعورية جمعيّة طاغية، لم يسلم من لوثة عدواها سوى القليل من الصحفيين والمثقفين "الراشدين"، الذين اتخذوا موقفًا أخلاقيًا ومهنيًا أساسيًا وساءلوا وقتها الرواية الرسميّة حول كلّ تحرّك عسكريّ، وبالتحديد ما تعلّق منها بمسألة تلك الأسلحة، وارتباط صدام حسين بالقاعدة.

كانت نيويورك تايمز من بين أبرز من تلقّفوا الرواية الرسميّة وهضموها وأعادوا إنتاجها بضمير مرتاح، عبر بعض المراسلين، ومنهم جودي ميلر، التي عكفت على تمرير كل "تسريب" من "مصادر تحدثت بشرط السريّة"، ومرّرت مع زملائها قصصًا وشهادات اختلقها أحمد الجلبي، ونشرتها بعد تبييضها في عشرات التقارير على صفحات الجريدة الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة. صحفيون آخرون كانوا قريبين من دوائر صنع القرار والمؤسسات الأمنية وشخصيات منها معنية بالملف الأفغاني والملف العراقي، أو أزلام لهم من المحلّلين والخبراء في المراكز البحثية والمعاهد.

أما النتيجة التي باتت معروفة للجميع اليوم، فهي فضيحة أمريكية فادحة في كلا البلدين ودمار ماحق فيهما على كلّ صعيد يمكن التفكير به. مئات الآلاف من القتلى، وخراب شامل، وانقسام وطائفية وتطرّف، كنتيجة للسياسات الكارثية للإمبراطورية الأمريكية.

في العام 2004، أقرّت نيويورك تايمز بكل صفاقة بأن الصحيفة قد جانبت الصواب في تغطيتها للفترة التي مهّدت لغزو العراق، وذلك بعد أن تبيّن لها في أبحاث صحفية استقصائية عوار الدعاية الرسمية والمعلومات الاستخبارية التي لقّمتها للصحفيين، ولاسيما فيما يخصّ دعوى امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، أو ارتباط النظام الحاكم هناك بتنظيم القاعدة، وزعم وجود تنسيق ودعم لتنفيذ هجمات نيويورك. زعمت هيئة التحرير في مقال دقيق الصياغة، على أنه وبعد كشف مواضع الخلل في الرواية الرسمية وتفنيد ما اشتملت عليه من تضليل وفبركة، فإنه صار من اللازم إعمال ذات الأداة في التحليل والنقد على ما قدّمته الصحيفة لقرائها وما وقعت في تغطيتها من أخطاء في العديد من المقالات إبان الغزو وفي أشهره القليلة الأولى. كما أقرّت التايمز بأن الخطأ لم يكن فرديًا من مراسل أو مراسلة، بل إن المشكلة تخللت عمليات التحرير في مختلف مستوياتها، والتي افتقرت لما يلزم من حصافة تقتضي توظيف التحفظ الموضوعي على المعلومات التي ترد من المصادر القريبة من دوائر صنع القرار ومساءلتها، والاستعجال بنشر الأخبار والمعلومات الحصرية وبناء سرديّات كاملة بالاعتماد على الإيمان المطلق بدقّتها، لمجرّد أن مصدرًا رفيعًا ما قد وضعها في أذن الصحفيّ وخصّه بها.

وقع الغزو/الكارثة. مات الناس. دفع العراق والعراقيون وما يزالون أثمانه الباهظة. كان للصحافة سهمٌ في الدمار. اعتذر من اعتذر، وقالوا، كان ذلك درسًا صعبًا. لكن، هل تعلموا شيئًا من ذلك الدرس حقًا؟

الإجابة هي لا، كبيرة وقاطعة، تجلّيها من جديد حرب الإبادة الإسرائيلية الدائرة اليوم على غزّة، والتي تزامنت مع حملة تضليل إعلاميّ منهجيّة وتغطية خبريّة غير مهنية ولا إنسانيّة، عنوانها الأساسي هو "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها"، وتهميش أي مركزيّة للمجازر الواسعة التي يرتكبها الاحتلال على المدنيين، والتي تجاوز عدد ضحاياها حتى اللحظة ألفًا من البشر، من بينهم 250 طفلًا على الأقل.

نيويورك تايمز نفسها، التي وعدت عام 2004 بأن تلزم نفسها بكتابة صحفية "صارمة الدقة" كي تتجاوز القصور الذي أحاط بها وجعلها مثالًا على التضليل الإعلامي المتعمّد المتواطئ مع السلطة التنفيذية العليا في حالة الحرب، عادت منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" لتؤكّد من جديد على أنّ الرهاب من السلطة أقوى من القيم المهنية والمعايير الصحفية، كي لا نقول المعايير الإنسانية الأساسية، وأن الصحيفة التي تعدّ الأكبر في العالم اليوم بلا منازع في وصولها وعدد مشتركيها وأرباحها، لن تخاطر في عدم الاصطفاف إلى جانب الدعاية الصهيونية الشرسة، التي تفرض على الجميع إنكار إنسانيّة الفلسطينيين، والتعامل مع الجميع أينما كانوا بنفس المنطق الذي أطلقه جورج بوش عقب أحداث سبتمبر، بأنه من ليس معنا فهو ضدّنا.

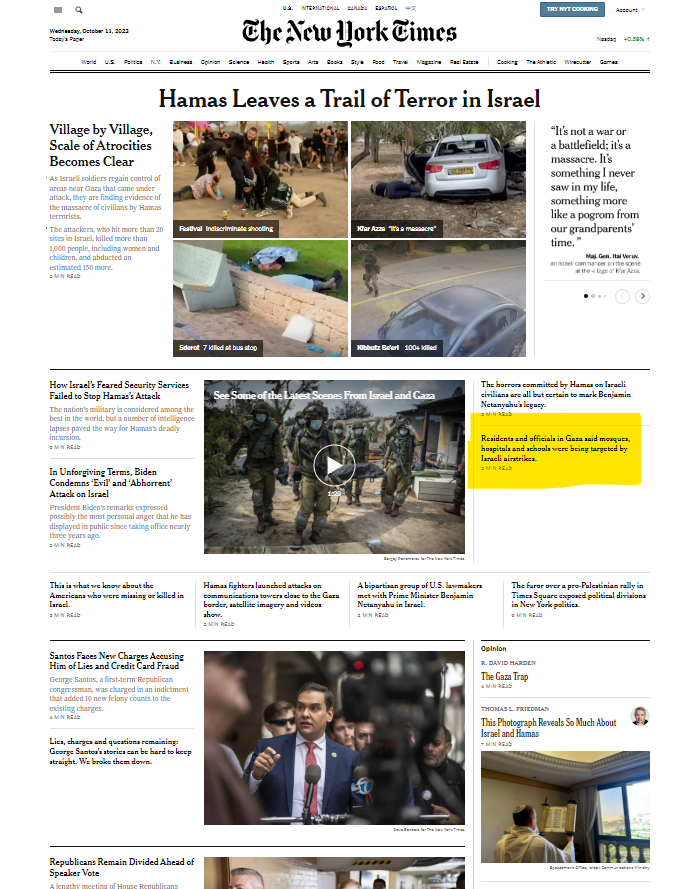

في الرئيسية الرقمية للصحيفة صباح اليوم الأربعاء، عنوان مركزيّ واحد عن "إرهاب حماس"، تنسدل من حوله قصص صحفية معمّقة بآلاف الكلمات، تفصّل ما جرى في المستوطنات التي تحيط بقطاع غزّة وتخنقه إسرائيل من أجلها. تقارير وصور ومقابلات وأصوات، وحكايا وأسماء، وأنسنة للضحايا ستبدو مفرطة في ظلّ غياب أية صورة للضحايا الفلسطينيين الذين تألف عددهم، وكان ربعهم من الأطفال، وهم يقتلون بالجملة بأعتى آلات الحرب وأكثرها تعقيدًا وفتكًا. أما في الأيام السابقة، فقد حاز مقال هيئة التحرير في نيويورك تايمز على صدى واسع في العالم الغربي، حين أعلن في العنوان أن الهجوم الفلسطيني يتطلب "عزمًا وجبهة موحّدة"، وكأن ذلك تمهيدٌ لتحييد أية رواية عن الفلسطينيين ومأساتهم، وتهميش كلّ الدعوات لحقن دمائهم. (ثمة دعوة وحيدة لعدم اجتياح القطاع، من توماس فريدمان، لكن لحقن دماء الجنود الإسرائيليين، وعدم التورّط في مستنقع جديد، وعليه، فإن القصف أفضل وأنظف).

ستجد آخرين، ومنهم بعض الكتاب والمعلقين العرب، يثنون على دولة الاحتلال وقدرتها على "ضبط النفس" أمام "همجيّة" من يقفون في وجهها، تمامًا مثلما فعل هنري ليفي في مجلة لوبوان في أعقاب حرب العام 2008 على غزّة، حين أسهب وهو يلوم على إسرائيل تضييعها فرصة "اجتثاث حماس"، التي وصفها، كما اجترّها منه نديم قطيش مؤخرًا، بأنّها "عدوّة الفلسطينيين" التي يجب أن يتحرّر الفلسطينيون منها. بهذا المنطق والحصانة الإعلامية وتيسيرها لصناعة "العدوّ المستباح"، ارتكب الاحتلال أفظع الجرائم في عملية "الرصاص المصبوب"، والتي راح ضحيتها زهاء 1400 من الفلسطينيين، تمامًا مثلما يفعل اليوم في معركة "السيوف الحديدية"، وبتفويض من ذات الأبواق الإعلامية.

لقد غطّت نيويورك تايمز وغيرها مسار هجمات المقاومة الفلسطينية وتوغلهم في المستوطنات الإسرائيلية، قرية قرية، وبلدة بلدة، وشارعًا شارعًا. عرضت الشهادات، من الناجين أو أهالي القتلى، وأعيد بناء الهجوم وجرى تفكيك تحركات المقاتلين، ولم تترك صورة من كاميرا مراقبة أو شاهد عيان إلا وخضعت للتحليل والتدقيق والمراجعة. وإلى جانب التقارير الصحفيّة، عجّت أعمدة الرأي فجأة بكلّ المقولات التي تناست أن أصل القضيّة وغضت الطرف عن جوهرها الاستيطاني الإحلالي، وأن ما حصل قد وقع في سياق حصار خانق، وجرائم يوميّة يرتكبها الاحتلال، وآلاف الأسرى، وحرمان من الحركة والسفر، وتقييد للحريّة، وإمعان في سلب الكرامة لبضعة ملايين من الناس، الكرام أصلًا، والإصرار على أن الحلّ الوحيد الممكن هو الاستمرار أبدًا في تعويدهم القسريّ على قبول أن يكونوا هم الاستثناء، هكذا وبلا أي أمل.

في الخبر الوحيد عن غزّة على رئيسية نيويورك تايمز (الأربعاء، 11 أكتوبر) عنوان واحد ويتيم عن قطاع غزّة، يخلو من أية صورة، يقول: "سكان غزّة يقولون إن إسرائيل تستهدف المساجد والمدارس والمستشفيات". يقولون، هم، أما نحن، فلا نقولها، أو لن نقولها الآن، في هذه اللحظة، سنكتفي اليوم بوضع أيدينا مجددًا بيد السياسي، من نقرّ له بالسيادة وحقّ احتكار العنف المميت، وحسبنا أن نتساعد معه فيما نتنقنه نحن وهو أيّما إتقان، أي تحديد العدوّ، ثم شيطنته، ونزع أية صفة إنسانيّة عنه. لكن ربما بعد عام على المجزرة سنمشي متأخرين في جنازته، كالتزام مهنيّ شكليّ، أو تحضيرًا لمجزرة أخرى، كتمرين روتيني يستبق الإبادة والكارثة، حتى تحصل حين تحصل، لكن بضمير مرتاح، ما دامت أنّها وقعت على من لا يستحقون الحياة، على أشباه بشر، "أخطأوا في اختيار العدوّ"، وغير جديرين قبل فنائهم ولو بمجرّد صورة، عدا عن حكايةٍ أو قصّة تساويهم بالمستعمِر القاتل، الذي صادر حياتهم، وسعى وراء صوتهم ليخرسه، وحكاياتهم ليكتمها، واحتكر هو وحده الحقّ في كلّ عنف ضدّهم، وأقرت له بذلك كتائب من الصحفيين ووسائل الإعلام، ما دام أنّه عنف دولة، حديث، وتقني، وأبيض.